|

”SFRC” 身体も鍛えよう! サイエンス&ランニングクラブ |

| 今年度入試結果(前年度以降も含む) |

| 英 検・数 検・漢 検 |

| 検 定 試 験 結 果 |

| 記憶力と集中力アップ! 右脳を鍛えて受験合格 |

中山珠算学院 |

受験案内・受験相談も随時行っております。

お気軽にお電話ください。090-5510-0595

メール hax69870@tree.odn.ne.jp まで

あなたは 人目の来塾者です。

人目の来塾者です。

|

”SFRC” 身体も鍛えよう! サイエンス&ランニングクラブ |

| 今年度入試結果(前年度以降も含む) |

| 英 検・数 検・漢 検 |

| 検 定 試 験 結 果 |

| 記憶力と集中力アップ! 右脳を鍛えて受験合格 |

中山珠算学院 |

受験案内・受験相談も随時行っております。

お気軽にお電話ください。090-5510-0595

メール hax69870@tree.odn.ne.jp まで

| 令和8年度 通常クラスの要項 |

| 2/23付 8年度・横浜サイエンスフロンティア中学校・適性検査解説をアップしました。 |

| TOPICS |

| 英検・漢検・数検の結果 |

| サイエンスフロンティアインフォメーション |

| お知らせ |

| サイエンスフロンティア中学校 令和8年度・適性検査解説 |

| お知らせ |

| 募集要項 |

| 塾長コラム ”最善を尽くす” 今、学院の入口前のコンクリートの上から、かわいい”タンポポ”が咲いています。「なぜ、コンクリートの上に?」と不思議に思われるかもしれません。これは、おそらく、どこからか飛んできたタンポポの種のひとつがほんの少しのコンクリートの溝に落ち、そこにホコリが積もり、雨が降り、またホコリが積もるという際限のない繰り返しで、芽を出したのでしょう。  また、植物は根の先からケイ素を分解する化学物質を放出します。これによって、根はコンクリートに少しずつ穴をあけていきます。そして、その中にホコリが溜まれば、土の代わりとなり、その繰り返しで根は成長していき、遂に花を咲かせるまでに至ったのだと思われます。 これを現在の生活に当てはめて考えてみると、「今、私たちが置かれている困難な状況は受け入れるしかない。しかし、その中で知恵をはたらかせて生きていけば何とかなる。根気よくチャンスを待ちながら最善を尽くして生きていく。」ということを教えられているような感じがします。 これは、様々な状況に出くわした時、それを物質的に分析して考えていくという「科学的なものの捉え方・見方」に通じるところがあります。間もなく新学期を迎えますが、皆さんも自分が置かれている環境の中で、常に”最善を尽くす”という意識を持って過ごされてみてはいかがでしょうか。 Do your best ! |

| 感染症対策 |

| 授業状況 |

| お願い |

| 報告 |

| 中学入試との関連 |

| 合格体験談 |

| 知の探究 |

| 科学講演会 |

| TOPICS |

| TOPICS |

| tenmonkenkyuclub.html |

| 塾長からのメッセージ 2 |

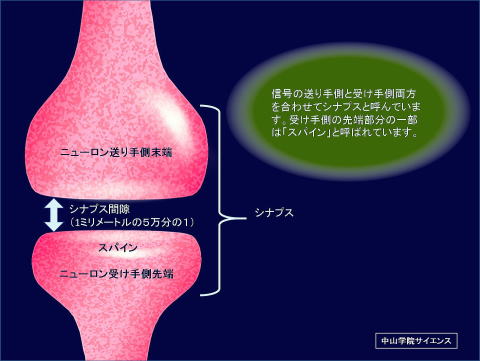

| シナプスとは? |

| ちょっとひと息 |

| 20代のとき、オーストラリアの大学院に留学しました。日本が恋しくなって、父親からいろんな本を送ってもらったんです。そのなかで夏目漱石と宮沢賢治の作品は、何度も何度も読みましたね。

初めてスペースシャトルに乗る際に「賢治よ、私に乗り移れ!」と願いました。宇宙の姿を表現しようとしたら、科学では多くの人に通じない。数学では味気ない。賢治のような洗練された言葉がほしかった。彼は宇宙や地球の色をさまざまに表現しています。私は実際に地球の輝く青を見て思いました。賢治はこの光景を見ていたんだな、と。 「生徒諸君に寄せる」という詩があります。「新しい時代のコペルニクスよ/余りに重苦しい重力の法則から/この銀河系統を解き放て」……。このあとには「新しい時代のダーウィンよ」「新たな時代のマルクスよ」と続きます。賢治は同時代のできごとをきちんと認識していた。歴史や経済、農業といった社会のいとなみから宇宙や生命科学のことまで触れているわけです。スケールが大きい。すごいなあと、ずっと思っていました。 ですから、スペースシャトルから故郷の小学校に向けた「宇宙授業」で、この詩を朗読しました。子どもたちに「みなさんには、いろんな可能性があるんだよ」と伝えたかった。自分が得意な分野を最大限伸ばすことに挑戦してくださいね、というメッセージなのです。賢治は科学の限界も理解していました。この詩にはそれに触れたくだりもあり、私の考えと一致しています。社会全体への目配りがないと、いびつな社会になる。科学技術至上主義ではなく、スポーツや芸術、経済や政治も大切にしなければならない。未来館の館長として、そう思っているんですよ。 人類は、新しい知識を得ることだけを目的にしていたら幸せになれません。幸せとは、こころの安住です。こころがほっとすること。家族や友人との関係を楽しむなかで生まれるものです。そして自分が楽しいと思える学問を中途半端ではなく、とことんやる。いい仕事をしたら他の人が喜んでくれ、社会が豊かになる。すると自分もうれしくなる――。そこに人生の本質はあるんじゃないか。そうしたことも、賢治は私たちに教えてくれます。 |

| 中山学院 INFORMATION |

| 横浜サイエンスフロンティア高校 |

| 横浜サイエンスフロンティア高校合格を目指すクラスのお知らせです |

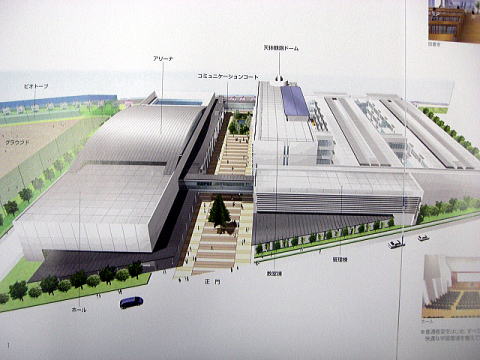

| 平成21年4月に、県内で初の公立(横浜市立)理数科高等学校として、鶴見区小野町に開校する「横浜サイエンスフロンティア高校」が、学院から歩いて7~8分のところに完成しました。 授業内容・施設・設備とも今までにないユニークな進学高校になると思います。 そこで古くから地元の皆様に支えられてきた学院としては、多くの入学生を輩出したく思い、サイエンスフロンティア高校対策として、主要科目の中では理科・数学・英語を重点的に、また科学に関する研究リポート作成の指導をしていく予定です。中山学院では昨年に引き続き特別クラスを設置します。指導は横浜翠嵐高校・生物部出身の塾長が直接行います。天文・物理(特に素粒子物理学)も専門分野です。

|

横浜サイエンスフロンティアコース・クラス案内

通常授業+英数理強化+化学実験&科学全般(化学・天文・生物・地学・物理)に関する講義と特殊検査対策の記述指導&プレゼンテーション

英数理強化+科学全般(化学・天文・生物・地学・物理)に関する講義と特殊検査対策の記述指導&プレゼンテーション

英数理強化指導(学校の定期試験・入試対策 等)

科学全般(化学・天文・生物・地学・物理)に関する講義と特殊検査対策の記述指導&プレゼンテーション ※ 詳しくは募集要項をご覧下さい。 |

| 塾長感想 (平成21年 2月記 ) 日本は「生命科学」の分野ではかなりの高水準に位置しています。特にDNAの遺伝子情報の研究では世界の最先端を保っています。その中で生命現象の仕組みを学び、さらにさまざまな実験によって未来の人類の方向性を研究できるのはワクワクします。 私自身も寛政中学校在籍時に、平山先生より”化学のドレミファ”(黎明書房)という楽しい本を貸して頂き、「化学とはこんなにも面白いものか。」と思い、早速「化学部」に入部しました。 書物自体が普通の参考書とは異なり、実験を交えた先生と生徒の対話形式になっていたのがよかったのかもしれません。科学の第一歩を記すことの出来た本でした。またその時に「化学」は最もロマンチックな科目だということもわかりました。 そして、横浜翠嵐高校1年生の時には生物部に所属して、片山先生の指導の元、原始生物の前段階の細胞形成として、ゼラチンを材料にコアセルベート(タンパク質が水を吸収して生じるコロイドの集合体)生成の実験をしたことがあります。何か原始地球に戻ったようでとても興味深い体験でした。 今でも、科学に関するTV放送や、新聞記事・雑誌等は出来るだけ見るようにしています。それらからは、現在私達を取り巻く地球環境の中には非常に深刻な問題があることを知らされます。私達は、そのような問題を改善・保全していくために調査・観測などをしながら研究するのも必要ではないかと思います。そういう意味では、サイエンス・フロンティアはそれらに充分対応できる高校ではないでしょうか。 ということで、自然科学に興味のある生徒にとっては理想とする学校になると思います。私も入学したいです。お勧めの学校です。しかし初年度からかなりハイレベルな競争率となることが予想されます。今からしっかりとした対策が必要です。 入学を希望する生徒は、理科・数学・英語を重点的に勉強してください。学校のテストでは満点を取れるよう、完璧に近いほど理解しておきましょう。また教科書だけでなく幅広い学習も必要です。模擬テストなども積極的に受けておいた方がよいかもしれません。 前期選抜合格を目指す人は、もちろん他の科目もしっかり勉強してください。主要科目はすべて「5」をとるように努力しましょう。数検・英検・漢検などの各種検定試験の資格も出来るだけ取得しましょう。 あと長期的な対策として、生命科学・自然科学・地球環境に関するテーマを選び、自分で出来る範囲の実験・観察などをして小論文形式にまとめておくと、前期選抜において有利に働くかもしれません。 私が中学3年生でしたら、宇宙に関する新聞記事を今から集めます。超新星爆発や銀河と銀河の衝突、新しい彗星・惑星・恒星・ブラックホールの発見、巨大な望遠鏡を使った天体観測施設の建設などの記事はカラー写真つきでよく目にします。 そしてそれぞれについてわからない言葉や現象があれば、書物やインターネットで調べ、自分の考察を書き加えます。今から始めれば前期選抜まで時間がありますので、十分なレポートが完成できます。 可能ならば、日食・月食、流星の大量出現の時などには様子をしっかり観察し、さらに写真などに収める(手間・費用がかかりますが)ことが出来ればよいと思います。 最新の天体宇宙に関する記事・写真は次のサイトが参考になります。(私も毎日チェックしています。) |

| 横浜サイエンスフロンティア高校 |

| 〒230-0048 横浜市鶴見区本町通4-174 電話 045-521-4625 (16時以降) or 090-5510-0595(いつでも結構です) FAX 045-521-4625 |